世界で行われているインターネット投票とは?

インターネット投票は、選挙における重要な革新として、利便性の向上や投票率の向上を目的に、世界各国で導入が進められています。国家規模で採用する国もあれば、地方自治体で試験的に実施する事例もあります。この記事では、インターネット投票の概要、導入のメリットやリスク、そしてエストニア、カナダ、スイスの事例を通じてその実情に迫ります。

目次

インターネット投票の導入

インターネット投票とは?

インターネット投票は、有権者がインターネットを介して遠隔地から投票を行う仕組みを指します。従来の投票所における紙の投票用紙や電子投票と異なり、どこからでもアクセス可能で、特に海外居住者や障害を持つ人々にとって利便性が高いとされています。

インターネット投票が実現したら

インターネット投票が広く実現すれば、次のような変化が期待されます:

- 投票率の向上

投票所への移動が不要になることで、忙しい人や高齢者、遠隔地に住む人の参加が促進されます。 - 選挙プロセスの効率化

紙の使用削減や、即時集計による時間とコストの削減が可能となります。 - 民主主義の強化

遠隔地や海外に住む有権者も参加しやすくなり、より多様な意見が反映されるようになります。

インターネット投票の主なリスクと対策

主なリスク

- サイバー攻撃の脅威

投票データの改ざん、システムダウン、不正アクセスなどが懸念されています。 - プライバシーと匿名性の確保

誰がどの候補に投票したかがシステム上で特定されるリスクが存在します。 - デジタルデバイド

インターネット環境が整っていない地域や、高齢者など技術に慣れない人々にとっての、投票までのハードルの高さが指摘されています。

リスクに対する主な対策

- 強力なセキュリティシステム

暗号化技術や多要素認証を導入し、不正アクセスを防ぎます。 - 透明性の向上

第三者機関による監査や、投票履歴の検証が求められます。 - 普及啓発活動

インターネット投票の仕組みを分かりやすく説明し、利用者の不安を払拭する取り組みが必要です。

世界で行われているインターネット投票の例

エストニアの例

基本情報

- 面積: 約4.5万平方キロメートル(日本の九州とほぼ同じ)

- 人口: 約133万人(2024年現在)

- 特徴: バルト三国の一つで、IT先進国として知られる。

歴史と文化

1991年の独立後、エストニアはITインフラの整備を国策として推進しました。その一環として、全住民にICチップ内蔵のIDカードを配布し、行政手続きの電子化を進めました。こうした背景が、インターネット投票の実現を支えています。

インターネット投票の導入

エストニアは2005年、地方選挙で世界初の全国規模のインターネット投票(i-Voting)を導入しました。その後も技術的改善を重ね、現在では国政選挙や欧州議会選挙などで広く活用されています。

投票率と年代別推移

- 投票率の推移

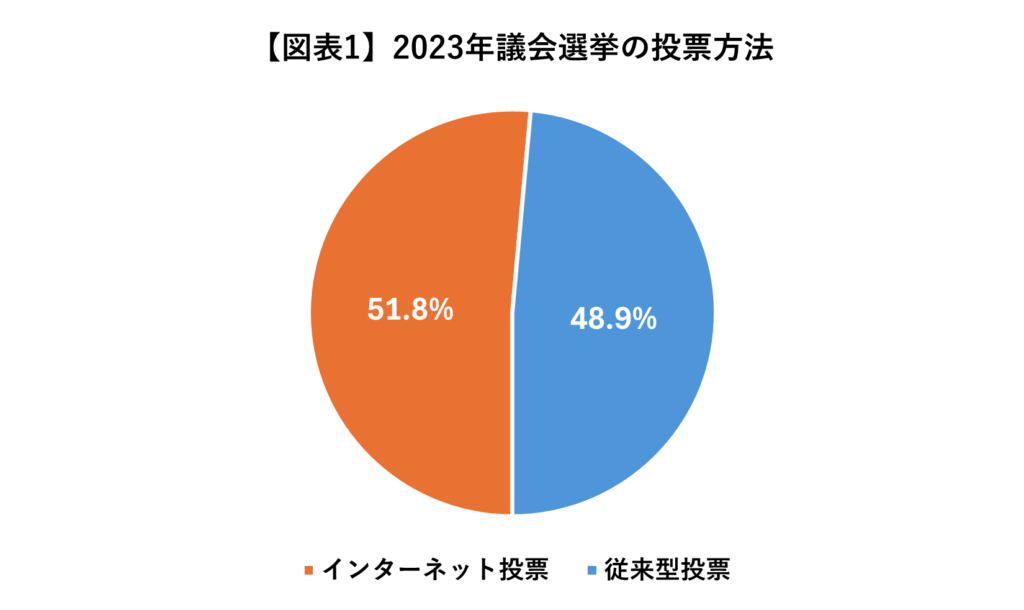

エストニアにおけるインターネット投票率は年々増加しており、2023年には総投票数の50%以上を占めました。【図表1】

- 年代別インターネット投票利用率

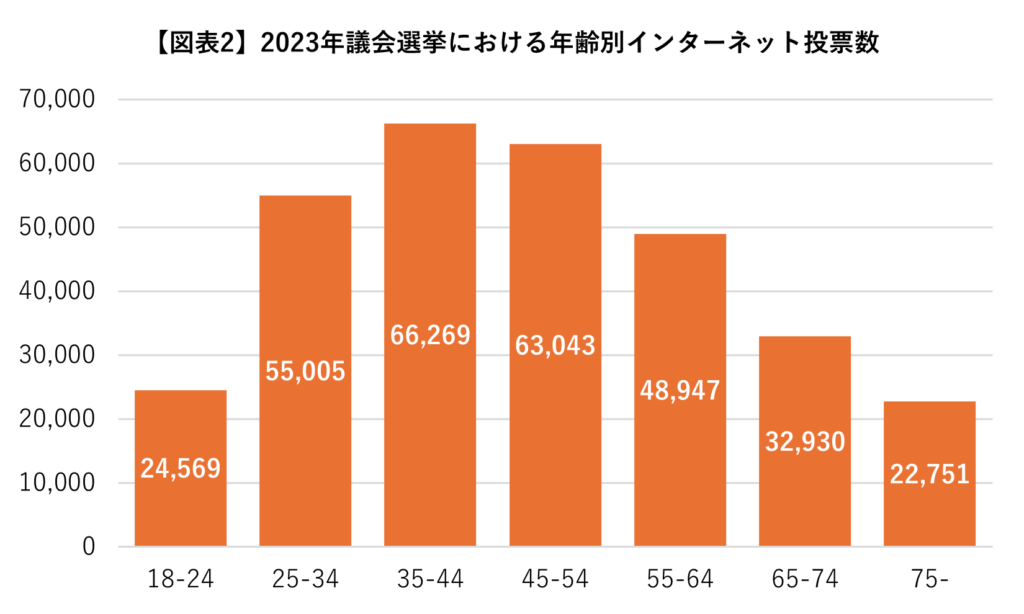

若年層から中年層にかけての利用が高く、60歳以上の高齢者でも徐々に普及しています。以下のグラフでその推移を示します【図表2】:

エストニアのインターネット投票システムについて

エストニアのインターネット投票導入の背後には高度な技術インフラと厳格な選挙管理体制があります。特に、電子政府(e-Government)を支える基盤として開発されたシステムが、インターネット投票の信頼性を確保しています。

エストニアのインターネット投票の仕組み

1. ICチップ内蔵IDカード

エストニアでは、全国民にICチップ内蔵のIDカード(e-ID)が配布されており、このカードが選挙の基盤を支えています。e-IDは、投票者の本人確認や電子署名に利用され、セキュリティと匿名性を確保します。

- 利用方法:

投票者は、専用のカードリーダーをPCやスマートフォンに接続し、PINコードを入力して本人確認を行います。現在は、スマートフォンにIDカードを組み込んだモバイルIDも利用可能となっています。

2. 暗号化技術の活用

投票データは強力な暗号化技術を用いて保護されます。有権者が投票する際、投票内容は暗号化され、個人情報と切り離される仕組みが導入されています。

3. 再投票の仕組み

インターネット投票の特徴として、有権者は期間中であれば何度でも投票し直すことが可能です。最終的な投票が有効票とみなされるため、強制・強要された投票も、投票者が再投票することで防止できます。

4. 監視と第三者検証

独立した第三者機関が投票システムを監視し、セキュリティや透明性を検証しています。また、オープンソースのシステムを採用しているため、専門家がコードをレビューし不正や欠陥を防ぎます。

選挙の原則を確保する工夫

エストニアでは、選挙の基本原則である「自由」「平等」「秘密」「直接」「普遍性」がインターネット投票でも守られるよう、次のような取り組みを行っています。

1. 自由投票の確保

投票者は自由意思に基づいて投票することが保証されています。不正や強制が疑われる場合、再投票機能を利用することで、強制されたり強要されたりした投票行為を無効にする仕組みが整備されています。

2. 平等性の確保

すべての有権者が平等に投票できるよう、インターネット投票と従来の紙投票を併用しています。デジタル環境にアクセスできない人々には従来の手段が提供され、格差が生じないよう配慮されています。

3. 秘密投票の保証

インターネット投票では、投票データが暗号化され、個人情報と投票内容が切り離される仕組みを採用しています。これにより、誰がどの候補者に投票したのかが特定されることはありません。

4. 直接投票の確保

有権者自身がe-IDを使って直接投票を行うため、代理投票や不正アクセスが発生しにくい構造になっています。多要素認証やPINコードの入力により、本人であることを確実に確認します。

5. 普遍性の維持

すべての有権者が選挙に参加できるよう、海外在住者や高齢者もアクセス可能な仕組みが整備されています。また、政府主導でIDカードやインターネット環境の普及を進めたことにより、国内全体での参加が可能になっています。

セキュリティの実現

エストニアのインターネット投票システムは、次の要素でセキュリティを確保しています。

- 投票期間中の監視:

サイバー攻撃に備え、24時間体制でシステムを監視します。 - ブロックチェーン技術:

投票結果の改ざんを防ぐため、一部の選挙ではブロックチェーン技術を活用しています。 - 選挙後の検証:

投票内容が正確に記録されたかを確認できる仕組みが提供されています。これにより、有権者が自分の票が正しく反映されたかをチェックできます。

エストニアのインターネット投票システムは、技術的な信頼性と民主的な選挙の原則を両立させる先進的なモデルとして、他国にとっても重要な参考事例となっています。この仕組みは、技術の導入だけでなく、国民全体が「信頼できる選挙システム」として受け入れるための教育や啓発が不可欠であることを示しています。

カナダの例

基本情報

- 面積: 約998万平方キロメートル(世界2位の広さ)

- 人口: 約4000万人(2024年現在)

カナダは広大な国土(998万平方キロメートル)に約4000万人の人口が点在しており、地理的要因から一部の地域では従来の投票方式が不便であるとの声がありました。また、高齢化社会が進む中、特に障害者や高齢者が簡単に投票できる仕組みが求められていました。

インターネット投票の試みは2003年にオンタリオ州マーカム市の地方選挙で初めて導入されました。この成功を受け、他の地方自治体でも導入が進みました。2018年にはオンタリオ州とノバスコシア州で50以上の地方自治体がインターネット投票を採用しており、利便性が評価されていました。

インターネット投票導入の成果

- 利便性の向上:

特に障害者、高齢者、遠隔地に住む有権者にとって、投票所に行かずに投票できる仕組みは大きな利点となりました。 - 投票率の改善:

ノバスコシア州では、インターネット投票を採用した選挙で投票率が顕著に上昇した例もありました。 - 経済的効率性:

投票所の設営やスタッフの配置が不要になるため、選挙コストの削減が期待されていました。

導入中止の経緯と理由

カナダのインターネット投票は一部の自治体で成果を上げたものの、国全体として普及するには多くの課題が残っていました。2016年には、カナダ政府が選挙制度改革の一環としてオンライン投票の可能性を検討しましたが、セキュリティの懸念が強調され、最終的に全面導入は見送られました。その背景には以下の理由があります:

1. セキュリティリスク

- サイバー攻撃の脅威:

インターネット投票は、サイバー攻撃や不正アクセスによる投票データの改ざん、個人情報の漏洩リスクを伴います。特に国政選挙の規模でこれらの問題を管理することは非常に難しいと判断されました。 - 選挙結果の信頼性:

投票データがオンラインで送信されるため、結果の透明性や改ざん防止の仕組みについて有権者の間で信頼性を確保することが課題でした。

2. デジタルデバイド(情報格差)

カナダは都市部と地方部の間でインターネットインフラの普及率に格差があります。地方や先住民居住区ではネット接続が十分でないため、有権者間での公平性が保てないという懸念がありました。

3. 技術的な準備不足

- システムの複雑性:

投票システムが十分にテストされておらず、技術的な欠陥や不具合が選挙の混乱につながる可能性が指摘されました。 - 多様なデバイスの対応:

PCやスマートフォンなど異なるデバイスでの投票環境を整備することが課題となり、ユーザーエクスペリエンスの確保が難しい状況でした。

4. 国民の信頼の欠如

- 有権者の心理的な壁:

紙の投票や投票所での選挙が「安全で公正」という認識が強く、新しい投票方法に対する国民の理解と信頼を得ることが困難でした。

2019年オンタリオ州の混乱とその影響

2018年のオンタリオ州地方選挙では、システム障害によりインターネット投票が中断される事態が発生しました。この障害は、委託された外部業者のサーバー過負荷が原因でした。この混乱により多くの自治体が投票時間を延長する必要が生じ、有権者や選挙管理委員会から批判の声が上がりました。

この経験から、インターネット投票におけるリスクと課題が一層強調され、オンタリオ州を含むいくつかの自治体が、以後の選挙でのオンライン投票を見送る判断を下しました。

現在の状況

カナダでは、地方自治体レベルでのインターネット投票は引き続き試験的に行われていますが、国政選挙に導入する計画はありません。一部の州では安全性向上に向けた実証実験が続けられており、ブロックチェーン技術や暗号化技術の採用が議論されています。

まとめ

インターネット投票は、エストニアを筆頭に、一部の国で成功を収めている一方、カナダやスイスのように課題に直面している例もあります。主な利点として、利便性や投票率の向上が挙げられる一方、セキュリティリスクや技術的課題を克服する必要があります。

世界的な事例を参考にしながら、各国が自国に適した形でインターネット投票を導入することが、より民主的な社会を築く鍵となるでしょう。